POINTアダルトチルドレンが生まれる理由は、母親との「愛着関係」が密接に関わっています。

心理カウンセラーの寺井です。

「アダルトチルドレン」の特徴のひとつに、「自己肯定感の低さ」があります。

子どもは、親に褒められると自信を持ち、自己肯定感を高めることができます。

ですが、親に否定されると自己否定感を持ち、自己肯定感を高めることができず、それどころか、親に褒められない理由は「自分がいけない存在だから…」と思い込むようになり、心に「劣等感」を持ち始めます。

自己肯定感とは、簡単に言うと、自分の存在を肯定的に受け止められる感覚のこと。自己肯定感が高い人は感情が安定し、人生で起きるさまざまなことをポジティブにとらえられます。反対に、自己肯定感の低い人は「自分なんてダメだ」という感覚にとらわれ、ネガティブになりがちです。

劣等感(れっとうかん、英: Inferiority complex)は、自分が他人に劣っていると感じること。劣後感(れつごかん)ともいう。強烈な不平等感を持つ人々を記述するために使用される心理学用語。

引用元:劣等感

このように、自己肯定感の低さとは、生まれながらの遺伝的な理由ではなく、あくまで生まれたあとの親との関係に理由があります。

そして、親とのあいだで自己肯定感がうまく育まれなかったことが原因で「生きづらさ」を感じることを、心理学では「愛着障害」と言います。

愛着障害とは、養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子供の情緒や対人関係に問題が生じる状態です。主に虐待や養育者との離別が原因で、母親を代表とする養育者と子供との間に愛着がうまく芽生えないことによって起こります。

引用元:愛着障害(アタッチメント障害)

とくに、子ども時代の母親の関係は、自己肯定感に密接に関わっています。

この記事は、アダルトチルドレンが生まれる理由:母親との関係を例え話で説明しています。

自己肯定感と母親の関係

あるところにアヒルの家族がいました。

母親アヒルは真っ白で、子どものアヒルはみな黄色い毛色です。

「母親アヒル」が歩いていくと、その後を「黄色い子どものアヒルたち」が続いて歩いています。

そしてだいぶ遅れて、「黒い子どものアヒル」だけが、1人でテクテク懸命に続いていきます。

子どもにイライラする母親は、自信がない母親

「母親アヒル」は振り返って「黒い子どものアヒル」にこう言いました。

「グズグズしないで!」

「なんであなたはそんなに『グズ』なの!」

「早くしなさい!」

そして「母親アヒル」は、「黄色い子どものアヒルたち」にもこう言いました。

「あんた達も『グズグズ』しないで!」

「黄色い子どものアヒルたち」は、ただ「母親アヒル」のあとをついて歩いていただけなのに、「母親アヒル」からとばっちりを受けてしまい、モヤモヤした気持ちを抱えることになってしまいました。

このように、母親の否定的な子育ての影響は、ひとりの子どもに留まらず、兄弟姉妹にも連鎖していきます。

そして、まるで母親の真似をするかのように、兄弟姉妹同士のあいだでも否定的な言葉が蔓延しがちになります。

母親のイライラは、自己肯定感の低い兄弟を育てる…

モヤモヤした気持ちを心に抱え続けることは、あまり望ましくないことです。

なので、「黄色い子どものアヒルたち」は、モヤモヤした気持ちをスッキリしたくなってきました。

そして「黄色い子どものアヒルたち」は「黒い子どものアヒル」にこう言いました。

「お前が『グズ』だから悪いんだよ!」

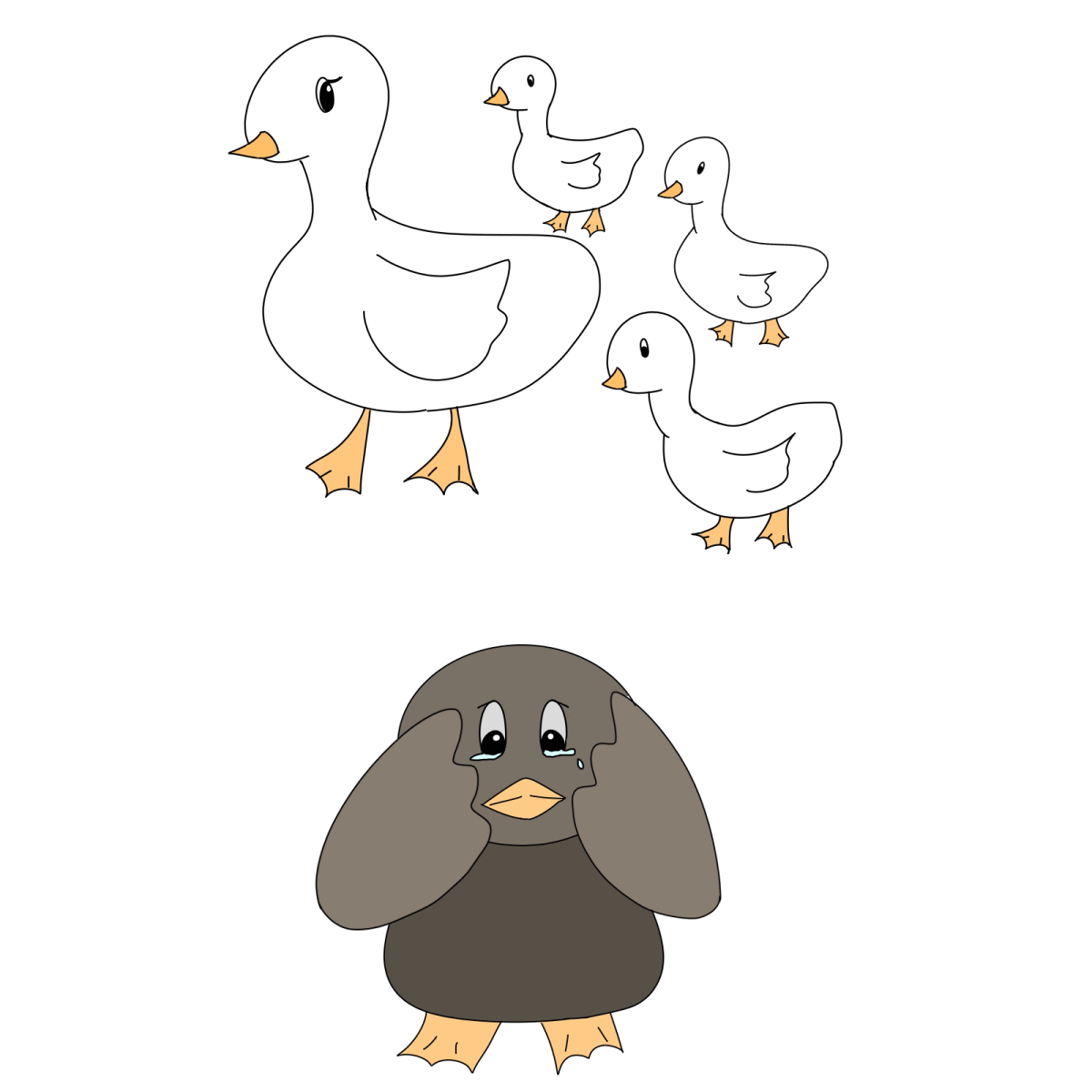

「黒い子どものアヒル」は、心にズキッと突き刺さるような痛い気持ちを感じました。

「黒い子どものアヒル」は、母親からも兄弟からも自己肯定感を下げられる言葉を受けてしまい、心をとても傷つけられてしまったのです。

子どもは、母親の笑顔を見たくて頑張る…

「黒い子どものアヒル」はこう思いました。

「僕だって黄色い子どものアヒルと同じように、お母さんアヒルのあとを必死について歩いていたのに…」

「どうして僕だけいつも傷つくことになってしまうんだろう?」

「僕が『グズ』だからかな?」

「『グズ』は悪いことだから、グズな僕は『悪いアヒル』なのかな?」

「じゃあ…僕がグズじゃなくなれば『普通のアヒル』になれるのかな?」

「じゃあ…いつも目一杯に早く歩けば『普通のアヒル』になれるのかな?」

それから、「黒い子どものアヒル」は「母親アヒル」について歩くとき、苦しくても目一杯に早く歩くようにしました。

母親がいつも笑顔でいると、子どもは頑張らずとも自己肯定感を感じることができます。

でも、母親がいつも落ち込んでいたり、いつもイライラしていると、子どもは頑張らないと自己肯定感を感じることができないようになります。

このように、母親の言動は子どもの自己肯定感に大きく影響しています。

自分自身を苦しめる思い込み「禁止令とドライバー」

「『グズ』になっちゃダメだ!」

「『グズ』になったら『悪いアヒル』に戻ってしまう!!」

「『悪いアヒル』に戻ったら、また心を傷つけられてしまう!」

「そんなの絶対に嫌だ!二度とあんな辛い気持ちを感じたくない!」

「だからもっといい子でいなきゃ!」

「もっと早く!もっと早く!」

「もっと頑張んなきゃ!もっと頑張んなきゃ!」

そんな「黒い子どものアヒル」の歩きを見て「母親アヒル」はこう言いました。

「よく頑張ったね…これからも頑張っていい子で歩いてね…」

このような「母親アヒル」の言葉を聞いたとき、「黒い子どものアヒル」は、心がとても温まる心地よい気持ちを感じることができました。

そして、「黒い子どものアヒル」はこう思いました。

「もっと温かい気持ちを感じたい!増やしたい!」

「ずっと頑張んなきゃ!もうグズな自分に戻りたくない!」

「ずっと頑張っていれば、温かい気持ちを感じ続けられるんだ!」

こうして「黒い子どものアヒル」は、ありのままの自分を『グズ』だと錯覚してしまいました。

そして、『グス』なアヒルは『悪いアヒル』だとさらに錯覚してしまい、結果、「ありのままの自分では、母親や兄弟に傷つけられてしまう!」という、苦しい思い込みを抱えることになったのです。

このとき、「黒い子どものアヒル」が、母親との関係で身に付けてしまった苦しい思い込みを、心理学では「禁止令とドライバー」と呼びます。

禁止令とは心理学者エリックバーン博士によって開発された自己分析法で、文字通り「〇〇してはいけない」という「禁止」の「命令」のことです。…(中略)…幼いころに親などの養育者から否定的・禁止的な命令や態度を繰り返し受けることで、自らの思考や行動の制限を課してしまうものです。

拮抗禁止令とは、幼少期に親の役割をもつ人から与えられた「〇〇しなさい」「〇〇したほうがよい」「〇〇であるべき」という、いわゆる「〇〇しろ」というメッセージを受けて、そのよう生きていこうと「決断」することで自らに課したものです。…(中略)…ドライバーというその名の通り、その人の行動を駆り立ててしまうのです。

なお、自分自身を苦しめてしまう思い込み=「禁止令とドライバー」については、以下の記事で詳しく説明していますので、必要な方は参考にしてください。

子どもは母親に見捨てられたくない一心で、自分自身を苦しめる

でも、それは悲しいかな、自分を煽り責め続けることでもあります。

このように、「黒い子どものアヒル」は、「ありのままの自分では、母親や兄弟に傷つけられてしまう!」という苦しい思い込みを抱えることになってしまいました。

それ以降、「黒い子どものアヒル」は「もう二度と傷つけられたくない!」と思えば思うほど、ありのままの「グズな自分」に戻らないよう、懸命に頑張り続けるようになりました。

「黒い子どものアヒル」は、自分を守りたい一心で「ありのままの自分をひた隠しにしなければならない!」=「自分を守るために自分を否定し続けなければならない!」という、苦しいスパイラルを抱えることになってしまったのです。

「自分を守るためには、自分を否定し続けなければならない!」という思い込み

こうして「黒い子どものアヒル」は、「グスで悪い自分」に戻らないよう、無理をして懸命に頑張り続けました。

そして、頑張って頑張って、「黒い子どものアヒル」はようやくホッとひと息つくことができるようになったのですが、その瞬間、とてつもなく大きな不安に襲われるようになりました。

「僕はホッとしていていいのだろうか?」

「僕は何か足りたいんじゃないか?」

「僕はもっと頑張んなきゃいけないんじゃないか?」

「どうしよう?どうしよう?どうすればいいんだろう?」

「でも何が足りないのかわからない…」

「でも何を頑張んなきゃいけないのかもわからない!」

「明日も目一杯に歩かなきゃ行けないのに…」

「グズなアヒルには絶対になりたくないのに…」

「不安で不安で休めない!」

「でも明日に備えるために頑張って休まなきゃ!」

「でも休んでいいの?ほっと安心していいの?」

「わからない!」

「僕はどうしたいんだろう?僕はどうすべきなんだろう?」

「どうしよう?どうしよう?休まなきゃ!でも頑張んなきゃ!」

「黒い子どものアヒル」は、明日も頑張って歩き続けるために、早くほっと一息ついて安心したいのに、休もうとすると、休んではいけないような不安に襲われてしまい休めません。

そして、何をしたらいいかわからなくなり、とてもとても疲れてしまい、突然、体がとてもだるくなり動けなくなってしまいました。

「動くためには休みたいし、ゆっくり休むためには頑張ってホッとしてから休みたい…」

「ホッとしたいけど動かなきゃ!動くためには休まなきゃ!ああしたい!でもこうしなきゃ!」

それ以来、「黒い子どものアヒル」は、心で綱引きが行われているような、心でシーソが激しく揺れているような、そんな激しい葛藤や不安や恐怖を感じるようになってしまいました。

そして、ただ横になっているだけなのに、とても疲れを感じてしまい、とても苦しい思いをグルグルと感じることになってしましました。

「嫌われたくない!」「傷つけられなくない!」という不安を「見捨てられ不安」と言います

このとき、「黒い子どものアヒル」が感じた、激しい葛藤や不安や恐怖を、心理学では「見捨てられ不安」と呼びます。

見捨てられ不安:人から見捨てられること(実際のものも、想像上のものも、どちらも)に敏感なため、そうなりそうな状況をなりふりかまわず避けようとします。相手の感情に敏感で、相手と離れることに強い不安や恐怖、怒りを覚えます。見捨てられ不安とは、一人でいること、孤独になることへの耐え難さとも言えます。

引用元:酒田駅前メンタルクリニック

子どもは、「母親に見捨てられたら死んでしまう!」という大きな不安を抱えています。

なので、子どもは母親に見捨てられたくない一心で、苦しくても懸命に頑張り続けます。

「見捨てられ不安」を刺激された影響「白黒思考」

このように、母親が子どもの「見捨てられ不安」を刺激することは、子どもの性格形成に大きな悪影響を与えます。

そして、このような理不尽な母親に育てられた子どもは、「頑張りすぎる・我慢しすぎる」といった極端な考え方を持ちやすくなります。

このとき、「頑張りすぎる・我慢しすぎる」といった極端な考え方を、心理学では「白黒思考」と言います。

白黒思考は「全か無かの思考」「二分法的思考」とも呼ばれるもので、物事を白か黒か、善か悪か、といった極端な立場でしか捉えることが出来ない思考のことを言います。

引用元:白黒思考

なお、「見捨てられ不安」を刺激された影響=「白黒思考」については、以下の記事で詳しく説明していますので、必要な方は参考にしてください。

「生きづらさ」の原因と改善方法

ここまで、「アダルトチルドレンが生まれる理由:母親の関係」について、例え話を用いて説明してきました。

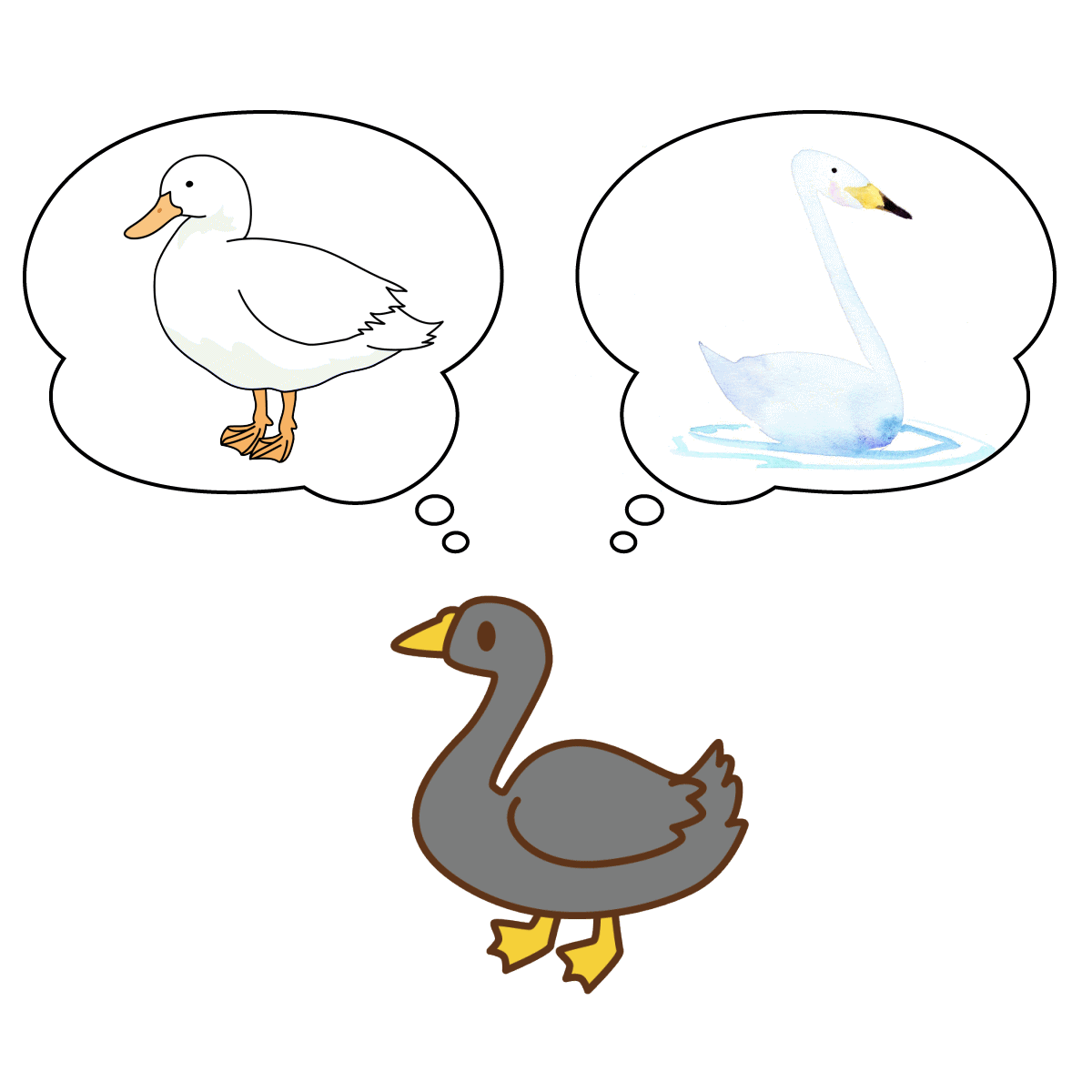

すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、このお話は「みにくいアヒルの子」というアンデルセン童話をもとに考えています。

なので、この例え話に登場する「黒い子どもアヒル」とは、じつは「アヒルの子ども」ではなく「白鳥の子ども」ということなのです。

「黒い子どもアヒル」生きづらさの原因

そもそも、「黒い子どもアヒル」は「アヒル」ではなく「白鳥」なので、「アヒルの子ども」と違う姿であるほうが自然ですし、「母親アヒル」の望む通りに歩けない方が自然なのです。

ですが、「黒い子どもアヒル」は「母親アヒル」の子育ての影響で、自分は「グズな悪いアヒル」だと錯覚してしまいました。

その結果、「黒い子どもアヒル」は以下の矛盾した2つの価値観=「自己否定感」と「自己肯定感」を併せ持つことになってしまいました。

POINT

- 「ありのままの自分」は「グズな悪いアヒル」なので、「グズな悪いアヒル」に戻らないよう、懸命に頑張り続けなければならない(自己否定感)

- 「ありのままの自分」は「白鳥の子ども」なので、「アヒル」と「白鳥」は違う生き物である以上、自分は「グズな悪いアヒル」ではない(自己肯定感)

このように「自己否定感」と「自己肯定感」を併せ持つことは、激しい葛藤・不安・恐怖など「精神的不安定さ」を引き起こす原因となり、「生きづらさ」の原因となります。

「黒い子どもアヒル」は、アダルトチルドレンになる可能性が高い

このように、子どもの頃、親や兄弟姉妹から自己肯定感を下げらた経験があると、それ以来、「ありのままの自分以上であり続けよう!」と頑張り続けたり、「ありのままの自分以下であり続けよう!」と我慢し続けることになります。

そして、子どもの頃に親から受けた言動の影響で、「大人になっても『生きづらさ』を感じ続けている人」を、心理学では「アダルトチルドレン」と呼びます。

アダルトチルドレン(AC)とは、自分は子ども時代に親との関係で何らかのトラウマ(心的外傷)を負ったと考えている成人のことをいいます。自己認識の概念であり、医学的な診断名ではありません。

よって、もし「黒い子どものアヒル」が、ありのままの自分を「グズな悪いアヒル」だと誤解したまま=自己否定を続けたまま大人になった場合、「『黒い子どものアヒル』は『アダルトチルドレン』になる可能性が高い」と言えます。

なお、「アダルトチルドレンとは何か?」については、以下の記事で詳しく説明していますので、必要な方は参考にしてください。

また、「自分はアダルトチルドレンなのか?」をチェックできる「アダルトチルドレン(ac)チェックリスト」もあわせて紹介します。

アダルトチルドレンは克服することができる

「アダルトチルドレン」とは、発達障害、精神疾患など、決して障害や病気といった問題ではなく、子どもの頃に受けた親の言動の影響で身に付けた「考え方の癖」「性格上の癖」のようなものです。

ちなみに、アダルトチルドレンについては研究が進み、現在では心理カウンセリングを始め、さまざまな克服方法が確立されています。

ということは、反対に言えば、「アダルトチルドレンの克服方法に沿って、アダルトチルドレンを克服することで、今からでも「自己否定感」を和らげ「自己肯定感」を高めることができる」と言い換えることができます。

なお、「アダルトチルドレンの克服方法に沿った心理カウンセリング」については、以下の記事で詳しく説明していますので、是非、参考にしてください。

また、本記事に関する関連記事を以下に紹介します。

是非、あわせてお読みください。

なお、本記事に関する関連情報は、以下のページでもまとめていますのであわせて紹介します。

以上、「アダルトチルドレンが生まれる理由:母親との関係」という記事でした。